À deux pas des puces de Saint-Ouen, à la porte de Montmartre (XVIIIe), un marché clandestin s’étend chaque jour sous le périphérique. Des centaines de vendeurs à la sauvette déploient leurs étals de fortune sur les trottoirs : chaussettes dépareillées, pizzas décongelées et téléphones fêlés à même le trottoir. Bienvenue aux « puces de la misère ».

À la lisière du périphérique parisien, un marché informel se déploie sur quelques centaines de mètres de trottoir, sept jours sur sept. Des centaines de vendeurs à la sauvette y écoulent vêtements froissés, fruits abîmés et smartphones fêlés. Honni par les riverains, toléré par les autorités faute de mieux, ce marché est aussi un lieu de vie pour ceux que la ville a relégués à ses marges. On dit que la mairie voudrait l’éradiquer. Permettez-vous d’en douter.

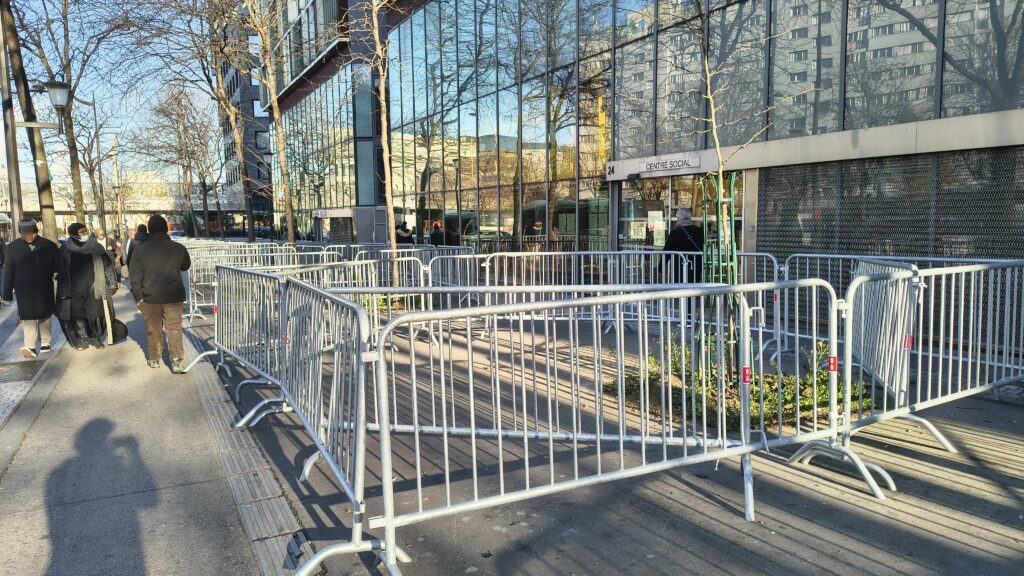

Le marché de la porte de Montmartre est une gifle au visage du Paris carte postale. Un coupe-gorge et un refuge. Un lieu de passage, une maison. Quelques centaines de mètres de bitume coincés entre le boulevard Ney et le périphérique, où les effluves de fritures se mêlent à l’odeur d’urine et aux gaz d’échappement. Ce vendredi 5 décembre, le froid n’a découragé personne. Les draps élimés s’étirent sur toute la longueur de la rue Jean-Henri Fabre, là où le marché s’est retranché depuis que les barrières Vauban ont rendu l’avenue de la Porte-de-Montmartre impraticable.

Fer à repasser rafistolé et pizza décongelée

Sous le pont du périphérique, là où le vacarme des voitures couvre à peine les négociations, Fatou a disposé méticuleusement ses articles sur une bâche noire. Des paires de chaussures pour enfants, quelques doudounes, un fer à repasser dont le câble a été rafistolé avec du chatterton. Fatou a 58 ans, des mains abîmées par des décennies de ménage, et une dignité intacte. « Je suis pas une voleuse, précise-t-elle d’emblée. Tout ce que je vends, c’est de la récup, les trucs que les gens jettent. » Elle est arrivée du Sénégal en 1995, a travaillé « au noir, puis au blanc, puis au noir » dans des familles du XVIe arrondissement, avant qu’une hernie discale ne mette fin à sa carrière. « Ma retraite, c’est 400 euros. Mon loyer, c’est 600. Alors je viens ici. »

À quelques mètres, l’étal de Driss expose des produits qui auraient davantage leur place dans un frigo que sur le trottoir d’un marché clandestin. Paquets de jambon sous vide, pizzas censées être surgelées, sandwichs Sodebo dont la date de péremption reste à vérifier, yaourts, melon flétri. « Sinon ça part à la poubelle. », dit-il. Le risque sanitaire ? Il balaye la question d’un geste. « Les gens savent ce qu’ils achètent ici. »

Plus loin, un homme a aménagé son caddie en café mobile. Thermos de café, chocolat chaud, gâteaux secs, bombe de crème chantilly pour les clients qui veulent « un petit extra ». Il sert dans des gobelets en carton, encaisse dans une sacoche banane élimée, plaisante avec les habitués. Un commerce ambulant dans le commerce ambulant, une économie de la débrouille poussée à son paroxysme.

Dans la cohue, les langues se mêlent : arabe, wolof, roumain, français des banlieues. Une vieille dame en imperméable beige marchande un lot de casseroles avec une détermination féroce. « Dix euros les trois, c’est mon dernier prix. » Le vendeur hésite. « Sept. » Elle ne cille pas. « Huit et je te donne le couvercle. » Marché conclu. Plus loin, deux adolescents examinent des baskets Nike manifestement contrefaites. « Elles sont vraies ? » Le vendeur sourit. « Aussi vraies que toi et moi, mon frère. »

« On se connaît tous ici »

Le fourgon de la brigade de l’environnement remonte lentement la rue. À son passage, personne ne s’enfuit. Quelques vendeurs lèvent la main pour saluer, d’autres lancent des vannes en arabe ou en français. Karim, la quarantaine, casquette de la Ville de Paris vissée sur le crâne, descend du véhicule avec la nonchalance de celui qui a vu ce spectacle mille fois. « On se connaît tous ici. On connaît leurs prénoms, leurs histoires. » Son collègue Sylvain, enfant du quartier lui aussi, acquiesce en allumant une cigarette. C’est lui qui emploie l’expression : « Les puces de la misère. C’est pas méchant, hein. C’est juste que voilà, c’est pas les puces de Saint-Ouen. C’est la version cheap. La version survie. »

La brigade de l’environnement n’est pas là pour verbaliser, « On laisse ça aux collègues » dit Karim, mais pour constater, signaler, parfois discuter. « Le problème, c’est pas les gens, reprend Karim. Le problème, c’est le système. Tu veux faire quoi ? Tu leur confisques leur marchandise, ils reviennent le lendemain avec autre chose. Tu les déplaces, ils s’installent une rue plus loin. » Il désigne du menton les barrières Vauban qui bordent désormais l’avenue de la Porte-de-Montmartre, quelques dizaines de mètres plus haut. « Ces barrières ont sûrement coûté une blinde à installer mais le marché s’est juste décalé. Maintenant il est là, sous le périph et il continue jusqu’aux puces de Saint-Ouen.. »

Sylvain écrase sa cigarette et remonte dans le fourgon. Avant de refermer la portière, il glisse : « Moi j’ai grandi ici, dans les années 80-90. C’était déjà le bordel, mais pas pareil, là, c’est devenu autre chose. C’est la misère du monde entier qui débarque ici. » Il marque une pause. « Après, je dis pas que c’est mal. Je dis juste que c’est triste. »

« Ceux qui n’ont pas connu la faim »

À deux cents mètres de là, il y a le Carré des « Biffins » (du vieil argot parisien désignant les chiffonniers), sous le même périphérique mais séparé par des grilles et un règlement. Créé en 2009, financé par la Ville de Paris à hauteur de 320 000 euros par an, ce dispositif unique en France autorise et encadre la vente d’objets de récupération du samedi au lundi. Géré par l’association Aurore, il accueille 100 biffins. Sélectionnés sur dossier, ils bénéficient d’un accompagnement social. Ici, les étals sont numérotés, les allées dégagées, les prix affichés.

Benoît Kwamou, 72 ans, s’appuie sur sa canne à l’entrée du marché couvert. Figure historique du quartier, ancien vendeur à la sauvette reconverti en biffin officiel, il observe le ballet des clients avec un mélange de fierté et d’amertume. « Le Carré, c’est bien. C’est propre, c’est légal, on a des droits. Mais dehors, il y en a des centaines qui attendent une place. Des centaines. Et la liste d’attente, elle s’allonge chaque année. » Il désigne le marché informel, visible à travers les grilles. « Ceux-là, c’est pas des criminels. C’est des gens qui crèvent la dalle. Tu crois qu’ils se lèvent à 5 heures du matin pour le plaisir de vendre des chaussettes trouées ? »

Benoît a participé aux réunions de médiation organisées par l’association Astérya entre riverains et vendeurs. « Au début, c’était tendu. Les habitants, ils étaient furieux. Je les comprends, hein. C’est pas agréable d’avoir ça sous ses fenêtres. Mais je leur ai dit : ceux qui n’ont pas connu la faim ne peuvent pas comprendre. On peut pas chasser ces gens. Ils reviendront toujours. Toujours. Parce qu’ils ont pas le choix. »